地中海:古海荒漠有新篇[小科普:随我看地球 – 三十九集(上)]

[小科普:随我看地球 – 三十九集(上)]

地中海:古海荒漠有新篇

点击关注《北美之声》https://www.navoice.ca/

主编陈蓉编发

作者:章纪君

2025-11-3

一,古海荒漠的前世今生

上世纪60年代,美国为了称霸世界,搞了二个引以自豪的惊天项目,一个是上天,一个是入地,被总统肯尼迪骄傲地称之为"上天入地 - to the heavens and to the earth"。上天即"登月",入地即是打穿地幔的"莫霍计划-Project Mohole"。莫霍计划不顾多个美国东海岸海洋地质研究所的反对,于1961年在太平洋地壳最薄的地方开钻,意欲打穿地幔和地壳的界线-莫霍不连续面(Moho Discontinuity),以采获不连续面岩石样品。科学家雇用了CUSS 1 号钻探船选择在墨西哥的Guadalupe岛外海实施打钻(图1),并打了5个孔,最深的打了183米,最后因技术问题,筹款人众议员Albert Thomas突然离世导致经费短缺,管理不善等原因于1967年宣告失败。这可以被视为古海荒漠探索的先导。

图1. “莫霍计划-Project Mohole" 钻探船 - CUSS 1号。 她是海上钻井船由大陆、联合、壳牌、苏必利尔四家公司于1956年联合建造,其前身是经过改装的二战时期驳船(图片来自网络)

随后不久,于1968年,在反对莫霍计划的科学家的拥护努力下,实现了今生反转,把技术,力量和经费都转向了一场史无前例的,轰轰烈烈的深海钻探计划(Deep Sea Drilling Project - DSDP)。这项计划尽管其间3度易名(即:DSDP, 大洋钻探计划ODP, 综合大洋钻探计划 (IODP),但一直延续至今,为期已达57年之久。

二,进军地中海

在DSDP计划完成大西洋海底扩张等研究任务后,于1970年,"挑战者号(Glomar Challenger)钻探船在联合首席科学家威廉·B·F·瑞安(William B. F. Ryan)和许靖华(Kenneth Hsü)的领导下,驶入地中海实施对地中海地区地质研究,史称DSDP Leg 13航次(图2)。

图2. DSDP/ODP"挑战者号(Glomar Challenger)“ 钻探船, 1985年退役 (图片来自网络)

DSDP 13航次初始科学目标聚焦于地中海地质演化的两大核心问题:1,验证于1961年发现的盐类,并于1967年第一次被鲁杰里(Ruggieri)称为“地中海盐度危机, Mediterranean Salinity Crisis”, 或”墨西拿盐度危机, Messinian Salinity Crisis”,其重要性在于在不足一百万年的时间内,全球海洋中5%的溶解盐分被析出,在地中海形成了体积超过100万立方公里的盐类沉积。2,研究地中海地质构造与沉积历史。墨西拿期 是中新世(Miocene)的最后一个期, 时间为724-533百万年。

DSDP 13航次毕竟不同凡响,它始于平淡无奇,终于石破天惊,并导致无休止的争论。13航次共钻了15个站位(图3),其中有6个钻位(121, 122, 124, 125, 132和134)钻得碳酸岩和石膏,仅有站位134钻得钠盐和钾盐。当Glomar Challenger刚开始钻121站位时,科学家就惊奇地发现了形成于浅海或滨岸附近的砾石及石膏。这令他们兴奋不已。他们大胆推测地中海曾经是浅海或深

图3. DSDP/ODP"第13航次钻探15个钻孔站位位置图(底图图片来自网络,新添加了DSDP站位)

海干涸了。随着后续更多石膏盐类的发现,许靖华,瑞安和齐达(Maria Cita, 意大利科学家)基本认为地中海深海盆干涸了,而且连续干涸了10–12次左右,同时也提出了一个不同凡响的蒸发岩沉积模式"牛眼模式 - Bull's Eye Pattern",而非"泪滴模式"(图4)。实际上,"牛眼模式"首先是许靖华(K. Hsü)提出的。"牛眼模式"刚提出时,并不为DSDP 13航次的其他同事所认可,也包括瑞安。

图4. 盐类沉积模式图。上图为牛眼模式(Bulls-eye Pattern), 钠盐(Halite)沉积在盆地中心,碳酸盐(Carbonate)沉积在盆地边缘,石膏(Gypsum)位于二者之间,代表深盆浅水和深盆深水沉积环境。下图为泪滴模式(Tear-drop Pattern), 钠盐在盆地边缘,碳酸盐在盆地中心,石膏还是位于二者中间,代表浅盆浅水环境(图片来自网络)。

然而,在50多年来的地学界,"牛眼模式"一直是地中海干枯的"公认"假说。当时西方的植物学家对此也如获至宝,高喊"Eureka (找到了)",因为他们认为干枯假说解决了学术界疑惑已久的地中海中外来植物种属的问题。上世纪70年代,地中海干枯一经报道,立即惊悚了全世界。除了地学刊物,那时西方的报纸,电视,收音机,大中院校等媒体也竞相报道,热闹非凡。同时也很快写进了国外大学的教课书,并普及到中小学。许靖华也因此成就于1984年荣获伦敦地质学会的地学界诺贝尔奖 - "沃尔斯顿奖(Wollaston Medal )"。由于那时中国和西方之间的沟通交流十分有限,所以国内学者对这次的"世界狂欢"知之甚少,也无从予以重视。

三,什么是"牛眼模式"和"泪滴模式"?

蒸发岩沉积是干旱气候、蒸发强烈、水流补给有限的特殊环境下形成的沉积类型,常见于封闭或半封闭的海盆和潟湖盆地。其沉积规律通常表现为从最难溶解到最易溶解的盐类矿物依次沉淀,即最先沉淀的是碳酸盐类(如白云石, 石灰岩),随后为硫酸盐类(硬石膏、石膏),最后为氯化物类(钠盐),钾镁盐等。这一顺序反映了水体浓缩蒸发过程中溶液离子浓度的逐渐增加和矿物饱和度的依次沉淀。

在沉积构造特征上,蒸发岩常呈现“牛眼”与“泪滴”两种典型模式。"牛眼构造"见于全封闭的,或与大洋隔绝的深盆浅水区。在这个模式中,最难溶解的和最易溶解的矿物从盆地周边向盆地中心依次沉淀,形成像眼睛一样的同心圆构造,亦即最边缘区为白云石和石灰石,其次为石膏,而中心则为钠盐和钾盐(图4)。

形成于半封闭环境的"泪滴模式"沉淀次序正好相反,其周边地带为钾盐和钠盐,中心地区为碳酸盐,两者之间为硫酸盐。这两类模式不仅是识别蒸发岩沉积环境的重要标志,也有助于恢复古气候与古海盆的演化过程。

四,深盆浅水和浅盆浅水之争

自许靖华博士(Kenneth Hsü, 图5)的深盆浅水的牛眼沉积假说一经提出,反对声不断,最著名的当属罗伯特·迪茨和米切尔·伍德豪斯(Robert S. Dietz和Mitchell Woodhouse) 于1988 年发表的题为《地中海干涸理论纯属无稽之谈》 ("Mediterranean Theory May Be All Wet")的文章。他们措辞激烈,评论犀利。迪茨采用了一个有趣的双关语:"all wet(全湿)",既含“大错特错”的意思,又隐喻到处是水,从未干涸过。许靖华也针锋相对,著文说:"发给迪茨的奖全都发错了"。这是因为迪茨在海底扩张和板块理论上的重大贡献,曾收获过若干地质学大奖。

图5. 著名旅瑞士华人地质学家许靖华(Kenneth Hsü)博士, 地中海干枯假说(古海荒漠)的主要作者(图片来自网络)

其实,在上世纪九十年代,我也曾重温过七十年代地中海的二个DSDP(Leg 13, Leg 42)航次的钻孔原始资料,发现"牛眼模式"的证据并不充足,甚至有误导之嫌。于是于1993年写了一篇题为"Mediterranean deep-basin desiccation: Is it based on groundless evidence?(地中海深水盆地干枯论:是否基于无基之证?)" 的文章。当稿子送给美国及加拿大7位专家审评时,没有想到竟一石激起千层浪,5人支持尽速发表,2人不支持发表。二人中的其中一人是美国Smithsonian国家自然历史博物馆古生物部主任Richard H. Benson,也是地中海深水盆地干枯论的支持者之一(图6)。Benson主任忠告说" 目前,地中海干枯论一半是科学,一半是政治。你若发表此文,当你参加国际会议,出现在机场时,所有人都会无视于你……"。我和Benson一起研究地中海墨西拿盐度危机课题多年,彼此有些了解,他还聘请我去Smithsonian国家自然历史博物馆在他麾下工作,所以我决定压下不发表,尽管我的博导老师David Scott一再催促发表。后来由于二家亲戚移民加拿大的牵伴,及我对移民流程的复杂性和长期性估计不足,错失了Benson主任给我延迟报到六个月的工作机会。这是多余的话。

图6. 华盛顿DC的Smithsonian 研究所古生物部主任 Dr. Richard Benson(图片来自网络)

具体而言,干枯论的争论焦点是多方面的,但主要有以下几方面:

1,1,000–3,000米的巨厚盐类从何处来?

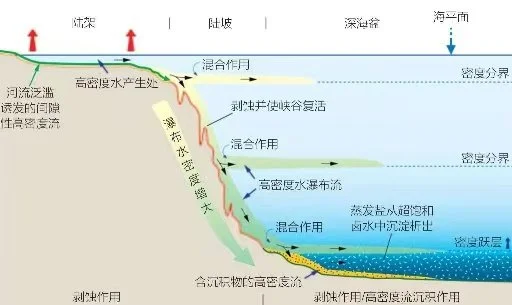

有人计算过,假设平均水深为2,000米, 盐类平均厚度为1,000米,按36‰的海水盐度计算,地中海至少需要干涸→充灌→干涸→充灌…如此像电梯一样上下循环12-14次才能满足这个条件。问题是地中海的水深真的能从0到2,000米如此反复循环12-14次或更多次数吗? 答案毫无疑问是否定的。为了解决这个问题,人们在近几十年里想起了早在上世纪20年代就已发现的冲断海底电缆的"高密度流"(实为含机械物质的浊流)。这种浊流和地中海高密度流的区别是后者为一种从高处沿大陆坡下冲的高盐高密度流体(图7)。这种流体可以在深水盆地沉淀出相当多的盐类。然而,人们后来又发现由于高密度流的海水浓度是原始体积的20%左右,其盐度充其量也只有150‰左右,所以只能形成石膏(Gypsum)和硬石膏(Anhydrite)之类盐类沉积。若要形成钠盐(Halite),海水盐度需达到350‰左右,换句话说,海水的原始体积必须从100%浓缩至10%左右才可以满足这个条件,而钾盐(Sylvite)的形成条件则更为苛克,海水体积必须浓缩至5%左右。由此可见,巨厚钠(钾)盐的形成必定还有另外的原因。然而,令人扼腕的是,这个高密度流理论支持的是深盆深水,而非深盆浅水,这和许等的干枯理论明显相悖。

图7. 地中海墨西拿期的高盐高密度流示意图,是生成石膏的主要来源(原图来自汪品先院士的"深海浅说",动画由"Grok"AI生成)。

另外一个关键问题是直布罗陀海峡大门会配合12-14次或更多次数的循环开合吗? 从地质构造上讲,答案肯定是否定的。早在上世纪九十年代,Richard Benson博士就530万年前的直布罗陀海峽地质演变作了详细的研究,他发现那时的海峡不是单通道,而是呈一南一北展布的双通道,他称之为"双胞胎 - Twin Passage"。到了上新世(Pliocene)初, 约530万年前,双通道变成了今天模样的单通道。在"双胞胎"阶段,由于地球柯氏力(Coriolis Force)的作用,大西洋海水从南通道流入地中海,然后又从北通道回流至大西洋,和今天地中海的环流模式有所类似,只不过今天大西洋的低盐低密度水从表层流进地中海,而地中海的高盐高密度水从底层外流进入大西洋。迄今为止,尚无证据表明该海峡曾有12次开开合合的咀嚼历史。主流观点也认为是单次开合,而非多次循环张歙。

不言而喻,单从直布罗陀海峡的地质构造开合来解释地中海的巨厚盐类是不现实的,还必须结合那个时期的全球海平面变化才算合理。我本人在上世纪九十年代研究过大西洋及格陵兰以南海域的DSDP和ODP钻孔中的墨西拿古生物,18氧/16氧,13碳/12碳和87锶/86锶稳定同位素和古海洋学,发现墨西拿期(724-533万年前)的海平面有8-9次波动,波动幅度在20-80米内变化,其中一次最大的事件发生在~560万年左右,当时海面下降约70–80米,这被认为是中新世(Miocene)末最大的一次冰河期。这次海面下降导致大西洋和地中海水体交汇基本断绝,并且在地中海形成一条重要的沉积间断面,把蒸发岩横劈为上、下二层,即著名的"下蒸发岩(Lower Evaporite, ~597-560万年前)”和"上蒸发岩(Upper Evaporite, 560-533万年前)"。

© All Right Reserved

----------------------

希利正在悄悄改变全球人们的健康生活方式!

德国的穿戴式量子频率医疗设备全球链接:

https://www.healy.shop/?partnername=1092-9563-2939

陈蓉表演沙家浜阿庆嫂片段

https://www.youtube.com/watch?v=--R5PwmDOuY&t=16s

陈蓉朗诵《多伦多的夏天》,作者:庞进,Youtube 视频播放/下载:

https://youtu.be/1gkVl1Doe6g?si=Lzf0xBiw3i3wieZG

陈蓉《北美之声》:独唱“我爱你中国”-万锦市达人秀20240622,Youtube 视频播放/下载:

https://www.youtube.com/watch?v=P0iiLhT9lBE

陈蓉《北美之声》:独舞“故乡的云中”古典舞-曼珠达里北美演唱会20240511,Youtube 视频播放/下载:

https://youtu.be/n-zbvkmtGLI?si=D2N2YiDZJFWuZt4p

陈蓉《北美之声》:独舞“鸿雁”蒙古舞-曼珠达里北美演唱会20240511,Youtube 视频播放/下载:

https://youtu.be/G_F4uwGatNo?si=UDsOcOn8C2cTQqpR———————————————

建筑电工承包商;装灯、布线;汽车充电桩安装;照明故障维修;

电力安全检查/证书。

---------------------------

《北美之声》舞蹈班,

(拼音)中文班,数学班

欢迎你

点击关注《北美之声》https://www.navoice.ca/

《北美之声》主编陈蓉

欢迎订阅《北美之声》

https://www.navoice.ca/posts/h4wt9e8mp4n8t68c3jj3mmwnsnpaab

https://www.navoice.ca/

自《北美之声》文化传媒创办以来,除了拥有加拿大,中国,美国, 新加坡等华人聚居的国家外,还拥有韩国,英国,法国,德国,以色列,南非,印度,越南,泰国,沙特阿拉伯,新西兰等100多个国家的忠实读者。《北美之声》开辟有多个栏目,从新闻时事,到民众生活,涉及主题众多,无论从深度到广度,都具有相当的可读性,深受读者的好评,在北美乃至世界都有极大的影响力。

《北美之声》的主编是加拿大资深记者陈蓉女士,除了编写报道了大量的新闻事件、热点文章之外,还参与编写在加拿大发行的著作《疫情无情人有情》等书籍,是《疫情无情人有情》一书的主创人员之一,该书获加拿大安大略省省长抗疫贡献奖。她也曾荣幸地获得加拿大伊丽莎白二世铂金禧勋章。

大家的鼓励是我们前进的动力,我们一起努力,传播正能量,为朋友送温暖送资讯!

请支持原创,未经许可不得转载

更多精彩资讯请扫码关注并转发

广告推广请加 微信:rosechenlin

电话:416-333-9288

《北美之声》舞蹈班,

(拼音)中文班,数学班

欢迎你